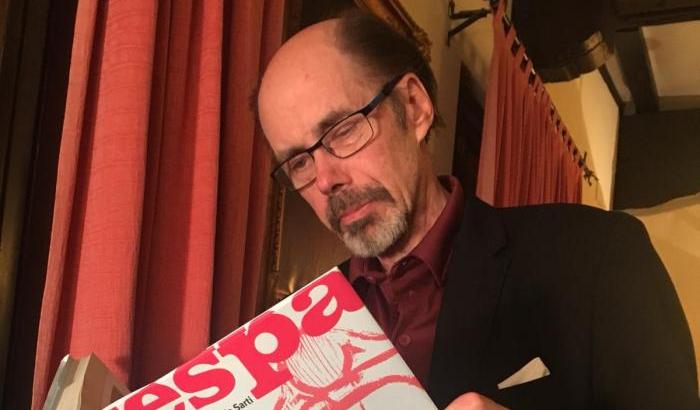

Rock Reynolds

E alla fine è arrivato. È arrivato “il primo romanzo” di Luca Crovi, come sta scritto sulla terza di copertina de L’ombra del campione (Rizzoli, pagg 202, euro 18). In realtà, l’informazione andrebbe corretta: L’ombra del campione è “il primo romanzo” scritto e pubblicato da Luca Crovi in solitaria. Una quindicina di anni fa, infatti, era uscito Tuttifrutti, un altro romanzo firmato da Crovi insieme all’amico Seba Pezzani.

Quel che conta, però, è che finalmente questo libro abbia visto la luce.

Per chi ancora non lo conoscesse, Luca Crovi è una sorta di memoria storica del noir italiano, un supercomputer umano in grado di snocciolare così, su due piedi, titoli, autori, date e vicende della storia letteraria del genere oggi sdoganato tra quelli di maggior successo. Suo padre, Raffaele Crovi (premio Campiello per La valle dei cavalieri, nonché editore e direttore editoriale) era stato il primo in famiglia a battersi per dare dignità al noir di casa nostra. Luca ne ha raccolto abbondantemente l’eredità, prima con un saggio che ha messo ordine nella palude gialla e poi con una fortunata trasmissione radiofonica dallo stesso titolo, Tutti i colori del giallo, andata in onda per tanti anni su Radio2 della Rai. Da quella trasmissioni sono passate le penne più illustri del genere, a livello internazionale tanto quanto italiano. Molti, soprattutto qualche autore italiano più famoso e meritevole nella sua testa che in quella del pubblico, avrebbe fatto carte false per apparire in entrambi.

Oggi, però, è Luca Crovi a mettersi a nudo con una convincente opera di narrativa e, soprattutto, a omaggiare la sua città, Milano, con una storia ottimamente scritta e che trasuda passione e divertimento. La storia è ambientata nel 1928, anno in cui l’aria caliginosa della metropoli del nord è resa ancor più fosca dall’imperante fascismo. È un noir e, come tale, non serve dire tanto, se non che ci sono nebbia, sangue e mistero, come sta scritto anche sulla copertina, e ci sono tanti personaggi famosi, tra cui spicca quello del titolo, Giuseppe Meazza. C’è pure il commissario De Vincenzi, preso in prestito dai libri di Augusto De Angelis. Grazie a Dio, non ci sono gli ormai insopportabili tormenti sentimentali del detective di turno, le paranoie da lettino dello psicanalista per un amore fallito, le sbornie conseguenti, la violenza più bieca dell’ennesimo serial killer. Qui gli ingredienti sono altri.

Nemmeno io che Luca Crovi lo conosco bene, molto bene, avrei pensato fosse capace di tanto. Ma, grazie a Dio, i libri sono ancora una di quella antiche esperienze che, di quando in quando, riescono a stupire. Luca Crovi ha scritto un romanzo appassionato, vero e pure divertente, una storia corale, un omaggio alla sua città, da leggere d’un fiato. Così come da leggere con attenzione sono le risposte che ha dato alle mie domande.

Partiamo dalla genesi di questo romanzo. Come ti sei messo in testa di scriverlo?

Il romanzo è nato come sviluppo di un racconto che si intitolava “La lettera azzurra”, uscito nell’antologia Giallo di rigore del Giallo Mondadori. L’editor di quella collana mi chiese un racconto sull’Inter e all’epoca mi accorsi che Giuseppe Meazza e il commissario De Vincenzi potevano vivere nello stesso universo narrativo.

Come mai, a differenza della stragrande maggioranza degli autori di “genere” italiani, hai pensato a un’ambientazione storica?

L’ambientazione del 1928 mi ha permesso di costruire un affresco storico della città di Milano diviso in trenta racconti che si possono leggere separati o come un unico romanzo. La mia città all’epoca vide il cambiamento del proprio piano regolatore, la nascita di nuovi edifici, era all’avanguardia con i movimenti culturali, letterari e artistici dell’epoca, aveva i dirigibili, gli idrovolanti, i tram più veloci d’Europa, grandi teatri e case editrici attivissime. In quegli anni nacque, anche in contrapposizione al fascismo e stimolata dal sentimentalismo della canzone napoletana, la canzone meneghina, quella inventata da Giovanni D’Anzi che avrebbe poi nel tempo stimolato autori come Jannacci, Gaber, Waldi, i Gufi. Insomma una città speciale dove i delinquenti si chiamavano ligéra e i vigili ghisa.

L’uso frequente del dialetto milanese non rischia di rendere la storia un po’ troppo “locale” e di precluderti un pubblico più ampio?

A Milano il dialetto fa parte del Dna della città e, agli inizi del Novecento, era la lingua della gente comune. Scrivere un romanzo su quel periodo e non usarlo sarebbe stato un tradimento. Ci sono almeno cinque modi di parlare il milanese e altrettanti di scriverlo; io ho dato una sorta di mediazione fra quello che uso io, quello che usava mia nonna, quello che usava la mia bisnonna e quello che usava Carlo Porta. È curioso che continui a ricevere telefonate di ringraziamento da lettori che stanno a Foggia, a Cosenza, a Florinas, a Napoli e a Palermo che trovano che la mia scelta dialettale li abbia emozionati. Per non dirti poi di tutti i milanesi che mi raccontano aneddoti commuoventi sulla loro città. So di avere fatto una scelta un po’ fuori dagli schemi, ma, con Meazza, De Vincenzi e la mia bisnonna come supporter, non potevo che scrivere un romanzo di questo tipo.

Si respira un che di vecchio, se non di antico, nello stile che hai utilizzato. Io ho trovato l’ombra di Giorgio Scerbanenco nella tua voce, ma c’è qualcun altro su cui non riesco a mettere il dito. So che hai voluto ricreare uno stile da narrazione del Corriere della Sera del tempo. Spiegacelo meglio.

Scerbanenco è uno degli autori con cui sono cresciuto, ma in questo libro ci sono molte ispirazioni tratte da De Marchi, Porta, Paolo Valera, Castellaneta, Messori, Chiara, Vitali. Alcune sono esplicite, altre credo che mi siano restate addosso e io non mi sia accorto di averle assorbite. Mentre stavo scrivendo il libro, la biblioteca Sormani mi ha regalato l’accesso digitale a tutte le pagine del Corriere della Sera, e ovviamente è stato un regalo pazzesco che mi ha permesso di consultare tantissime storie del passato che ho inserito. Ma è successo tutto per caso, non pensavo all’inizio che il libro avrebbe avuto una dose di realtà storica così forte. Sicuramente uno dei momenti che ha cambiato l’andamento della mia scrittura è stata la scoperta della terribile strage in piazzale Giulio Cesare del 1928: è un luogo da cui passo a piedi tutti i giorni per andare a lavorare e guardandolo con altri occhi non potevo che testimoniare quello che era successo.

Hai scelto di far transitare per la tua storia tanti personaggi famosi: Meazza (ovviamente), Andres Segovia, il commissario De Angelis (naturalmente l’unico fittizio), Don Orione, Ignazio Silone, Gianni Brera, Arturo Toscanini, ecc. Come li hai scelti?

Tutti i personaggi che ho scelto sono esistiti veramente in quel periodo e hanno vissuto la gioia e il dolore di quello che succedeva all’epoca. Su Silone e don Orione ho fatto molte indagini anche se nel libro appaiono solo marginalmente e di solito spiego le loro vicende in pubblico perché da soli meriterebbero un romanzo. Gianni Brera è stato il più entusiasta raccontatore delle vicende di Meazza e la sua voce e il suo stile mi sono stati vicini per tutta la narrazione. E su Toscanini devi aspettarti qualche bella sorpresa nel mio nuovo romanzo, perché lui e Giovanni D’Anzi hanno rappresentato davvero tanto per Milano e la sua musica.

Mi ha incuriosito scoprire che il nome «Inter» viene da Internazionale Marxista, da sempre la squadra della Milano bene. Raccontaci qualcosa sulla trasformazione da Intera ad Ambrosiana.

La trasformazione da Inter ad Ambrosiana non è stata una scelta ma un’imposizione fascista e, quindi, spiegare come anche il mondo del calcio nascente dovesse asservirsi alle nuove normative dell’epoca è stato un modo per spiegare come il fascismo utilizzò lo sport in quegli anni. Ho scritto un racconto che spiega anche come nel 1931 l’Ambrosiana andò in definitivo crack economico per il crollo delle gradinate del campo di via Goldoni dove giocava. Ci furono più di 130 feriti che, sopravvissuti all’incidente, fecero causa all’Inter e fecero fallire l’assicurazione che aveva garantito per lo stadio. E pensare che gli interisti avevano deciso di non giocare più all’Arena perché pensavano portasse sfortuna dopo avere perso 6 a 1 contro la Triestina. È molto divertente per me raccontare il dietro le quinte di una squadra del genere e la Gazzetta dello Sport ha definito il mio personaggio un “Meazza noir azzurro”. Ho tenuto da parte qualche aneddoto per il prossimo romanzo ma devo dirti che ho nel cassetto altre storie su sportivi dell’’epoca che divertiranno i lettori. Milano era la città del Velodromo Vigorelli, del Palazzetto del Ghiaccio, delle gare di pugilato di Carnera, e a Monza viaggiavano su pista bolidi dall’incredibile velocità.