di Rock Reynolds

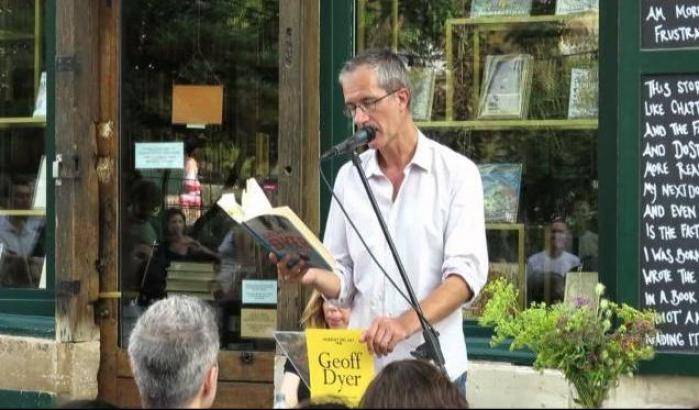

Natura morta con custodia di sax – uno dei pochi titoli storpiati in meglio per incontrare i gusti del pubblico italiano, secondo un critico – è il libro che ha fatto dell’inglese Geoff Dyer un autore di culto. Certo, è difficile immaginare un libro sul jazz che entri nel cuore di lettori e appassionati di musica con maggior profondità di questa raccolta di scritti eterogenei uscita nel 1991 in Inghilterra e nel 1993 in Italia. Regalatomi da una brava scrittrice, quello che avrei scoperto essere un piccolo libro di culto in Italia, dove Geoff ha vissuto un paio di lunghe estati, incantato dalla bellezza della Città Eterna e dall’estasi di un amore che pensava più duraturo di quanto sarebbe stato, resta ancor oggi la porta di ingresso nella sua poetica. Poetica? Ma Dyer non è un romanziere? O, forse, un saggista? O, ancora, un giornalista? La verità è che è tutte queste cose insieme e nessuna di esse. E non se ne cura minimamente. Anzi, ne fa quasi un punto d’orgoglio, trasformando una naturale ritrosia verso le forme codificate di scrittura, insomma verso l’idea classica di dover dare coerenza tematica e stilistica a ciò che mette sulla carta, nella sua dote migliore.

“Non posso certo dire di essere un grande appassionato di trame. I romanzi animati da una trama finiscono per essere degli stereotipi. Ecco, dunque, che i miei non sono veri romanzi. Capisco bene la perplessità che spesso il lettore prova di fronte a un mio testo, non sapendo bene se si trova in presenza di un romanzo, di un saggio, di un libro di viaggio o che so. Ma a me, da lettore, questa ambiguità ha sempre intrigato. Questo strano elemento di mistero mi ha spesso fatto apprezzare ciò che leggevo, al punto che mi sono detto che avrei voluto trasmettere le stesse vibrazioni a chi avrebbe avuto il buon cuore di leggermi.”

Beata onestà, beata incertezza, verrebbe da riflettere.

Geoff Dyer, alle soglie dei sessant’anni e dopo un preoccupante ictus, una sorta di campanello d’allarme della transitorietà delle cose umane persino per un uomo tutto sommato fortunato come lui, con una moglie direttrice di collezioni d’arte e una carriera, la sua, costellata di parecchie soddisfazioni, sul piano critico più che commerciale, sa di non essere destinato alla classifica dei best seller. “La mia fortuna forse è stata proprio potermi permettere di fregarmene del potenziale commerciale inesistente dei miei scritti fin dal principio e di scrivere ciò che mi andava. A distanza di oltre tre decenni dal mio primo libro votato al fallimento commerciale e di oltre due da un libercolo sulla Prima Guerra Mondiale (The missing of the Somme) – che si sapeva che non avrebbe venduto che poche copie – e dopo svariati altri insuccessi, so che quelle poche in copie in più che ho finito per vendere le devo alla mia ostinazione a fare di testa mia, alla fortuna di averlo potuto fare fin dall’inizio e alla mia passione per l’ambiguità narrativa.”

Nella vita reale, invece, Geoff Dyer è molto più convenzionale di quanto i suoi scritti di grande respiro intellettuale lascino intendere e mostra le idiosincrasie del’’uomo medio che si è tentati di non ascrivere mai a chi emerge dai suoi scritti nei punti cardinali più lontani dalla media.

Nato a Cheltenham, nella provincia rurale inglese, non rappresenta il prototipo dello scrittore inglese di famiglia alto borghese, con quello snobismo che il lignaggio si porta quasi inevitabilmente appresso. La sua era una famiglia normale, di quella grande classe media britannica che, forse, oggi non esiste nemmeno più. E la sua vera città d’adozione, divenuta casa sua a tutti gli effetti, è Londra, celebrata nel suo secondo libro, Il colore della memoria (Il Saggiatore, traduzione di Giovanna Granato, pagine 268, euro 21), uscito per la prima volta in Italia nel 1998 per Instar Libri con il titolo di Brixton Pop e tornato da poco disponibile ai lettori italiani. “A trent’anni di distanza, mi pare un miracolo che questo libro brilli di una luce nuova e si animi di nuova vita. Tanto è cambiato da allora, ma è come se certi valori mantengano una universalità inossidabile che il passare del tempo non scalfisce minimamente. Sono felice, dunque, che questo romanzo sia di nuovo sugli scaffali e sono ancor più felice che il mio nuovo editore italiano, Il Saggiatore, abbia deciso di ripristinare il titolo originale. Sono molto affezionato a questo libro. Mi rappresenta, malgrado siano passati tanti anni.”

Quei valori possono essere riassunti nel senso di amicizia e nella voglia di vivere che un gruppo di amici un po’ spiantati mette in campo negli anni Ottanta in uno dei quartieri popolari e multietnici, a maggioranza caraibica, più variopinti della metropoli. Nessuno di questi amici, di certo una trasposizione nemmeno troppo velata delle frequentazioni dell’autore in quegli anni, riesce a fare ciò che vorrebbe, finendo per bighellonare per buona parte del tempo e del libro. Ma si sa: pure dal dolce far niente può nascere qualcosa di buono se le intenzioni sono costruttive. E poi c’è l’amore che sboccia inevitabilmente nella primavera della vita. Non credo che siano casuali i ripetuti riferimenti a uno dei romanzi d’amore più celebrati di sempre, quel Tenera è la notte di Francis Scott Fitzgerald che Geoff Dyer dichiara uno dei suoi preferiti di sempre, seppur a bassa voce, come se temesse che la “banalità” di una simile scelta potesse pregiudicare il rispetto di cui lui gode nei circoli letterari più a la page.

Vedere Dyer, felicemente sposato, riabbracciare teneramente una ex-fiamma italiana di due torride estati romane post-adolescenziali e tubare come un ragazzino per una sera intera lascia intendere una forte predisposizione al romanticismo letterario dei suoi scritti, peraltro frutto delle grandi letture istituzionali da lui fatte negli anni della formazione. I grandi classici, inglesi e non, insomma, hanno lasciato il segno.

E dire che, giunto a Roma, la prima cosa che si è premurato di dire è stata, “Pensate che stasera si possa andare a mangiare la pizza all’Obitorio (N.d.A. Nota pizzeria di Trastevere)? Sapete, è il primo ristorante in cui mi sia seduto la prima volta che venni a Roma…”. Difficoltà logistiche alla fine hanno impedito la realizzazione delle volontà dell’autore, che peraltro è stato in parte accontentato, con la prenotazione di un tavolo in una pizzeria simile di un’altra zona di Roma.

Ma attenzione: malgrado gusti nazionalpopolari – e per giunta britannici – in fatto di cibo, Dyer è consapevole dell’autorevolezza che si è costruito nel difficile ambiente letterario internazionale e, malgrado gli vengano spesso commissionati lavori da riviste, quotidiani e case editrici, tende a saper imporre la propria volontà. Non sono pochi i casi, infatti, in cui qualcuno gli ha chiesto di scrivere un saggio e lui è riuscito a trasformarlo in una sorta di romanzo-realtà così come gli è capitato più volte di sentirsi commissionare una storia su un determinato argomento e di finire per scrivere di tutt’altro. O quasi.

Da qualche tempo, vive in quanto di più lontano dalla sua Brixton ci possa essere. Per seguire sua moglie nel suo nuovo impiego, da alcuni anni Dyer vive a Los Angeles, precisamente a Venice Beach. “Non ho il minimo attaccamento a questa città. Per noi è un non-luogo. Sappiamo bene che, prima o poi, torneremo a Londra. Non abbiamo un’automobile e non ci spostiamo quasi mai da Venice se non per andare all’aeroporto in taxi. A Venice c’è più o meno tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Siamo in uno stato di confino autoimposto.”

Un confino che, però, gli ha consentito di scrivere tre capitoli di un altro suo splendido libro, Sabbie bianche, prima sua opera uscita per Il Saggiatore, una raccolta di scritti di viaggio, sospesi tra realtà e sogno. Il primo di questi capitoli, “Pellegrinaggio”, è il racconto di un’ossessione, quella per Theodor Adorno, uno dei tanti pensatori tedeschi ebrei in fuga dal nazismo che si ritrovarono a vivere in un fazzoletto urbano, gomito a gomito con illustri concittadini come Thomas Mann e Bertold Brecht, nel cuore della edonistica California. Il secondo è una riflessione sulla copertina di un disco jazz che da sempre esercita un fascino travolgente sull’autore, Brown Rice di Don Cherry, su cui campeggiano le Watts Tower, tre torri di acciaio concepite dalla mente contorta di un muratore italiano in pensione e da lui erette pezzo su pezzo, a mani nude. E l’ultimo è il conto semiserio che Dyer fa con la sua nuova condizione di malato di ictus. “Si può essere seri e buffi al tempo stesso. Anzi, è proprio questa alternanza talvolta sorprendente a dare sale a uno scritto. Come disse qualcuno, il contrario di divertente non è serio: è non-divertente.”

Sabbie bianche racchiude siparietti comici così come riflessioni cosmiche, momenti di filosofia quasi New Age e passi di autentico lirismo geo-poetico. Non è un caso che, oltre a seguire le orme di Paul Gauguin a Tahiti, subendo la prima di una serie di profonde delusioni, Geoff Dyer racconta il proprio estraniamento di fronte a opere d’arte d’ambiente come il “Lightning Field”, uno spazio aperto di un miglio per un chilometro disseminato di pali d’acciaio di tre metri circa d’altezza, nel mezzo di un altipiano desertico del New Mexico, concepito per fare da parafulmine di massa e creare un gioco di luci che rarissimamente si presenta, dato che, in quella zona, di temporali elettrici ce ne sono ben pochi. “Ci sono andato proprio perché sapevo che, forse, sarei rimasto terribilmente deluso. Volevo confrontarmi di persona con il tradimento delle aspettative perché, ogni volta che resto deluso, so che la mia pazienza stempererà la delusione e che, comunque, prima o poi qualcosa d’altro mi restituirà entusiasmo e magia.”

Qualcuno se la sente di obbiettare?

Ammetto di preferire il Dyer più smaccatamente non-romanziere, malgrado abbia trovato molto interessanti, persino buffe – e immagino che questo, alla luce delle dichiarazioni di cui sopra, possa fargli piacere – le parole in apertura della riedizione del suo secondo libro, Il colore della memoria, in cui Geoff Dyer dice apertamente di aver voluto scrivere un romanzo-realtà, mescolando un po’ le carte, ricostruendo i suoi giorni giovanili nel quartiere londinese di Brixton, quando la città era enormemente meno cara di oggi, quando la vita era per certi versi più difficile ma anche decisamente più avventurosa e divertente, scegliendo di attribuire a questo e a quell’amico un nome diverso da quelli veri, oltre che una faccia, uno spirito e caratteristiche professionali che non lasciano dubbi su fatti e persone reali.

Ma a Dyer piace mischiare le carte, così come non sempre predilige volare alto. E meno male che è così. “Non posso negare che l’umorismo inglese, per quanto cliché, continui a piacermi. Per esempio, il prossimo anno sarà divertente vedere le partite della nazionale inglese ai Mondiali di calcio in Russia. Non trovate?” Piccola pausa britannica, con sorrisino sprezzante. “Non far ridere, vero?”

Diremmo proprio di no.

“Una delle cose che ho seguitato a fare, malgrado l’età incipiente e l’ictus che mi ha colpito, è giocare a tennis. Il mio fisico è meno forte e meno elastico, ma il tennis che esprimo è migliore, più abile. In questi giorni, mi sento un po’ come Roger Federer alle finali ATP. Non avrà più la forza di un tempo, ma si diverte come un pazzo.” Altra pausa. “E ora so di essermi messo eternamente in enorme imbarazzo di fronte a voi, paragonandomi a Federer, mettendomi in qualche modo sul suo stesso piano, per quanto in ambiti diversi.”

In realtà, a metterlo in imbarazzo maggiormente è un’ossessione quasi asfissiante per la puntualità. “So di essere assillato dal tempo, dagli spostamenti ineluttabili delle lancette dell’orologio.” A Torino – città di cui ha più volte magnificato la bellezza, definendola addirittura “la perla nascosta dell’Europa, il segreto meglio custodito d’Italia” – incontrando la persona che lo avrebbe presentato al Circolo dei Lettori, non ha mancato di ricordargli quanto lo avessero fatto incazzare una ventina di anni prima i due ripetuti ritardi lo scrittore torinese che lo aveva raggiunto a Londra per intervistarlo. “Non solo mi ha fatto ammattire, ma gli ho pure presentato un amico scrittore, Alain de Botton. Si è presentato in ritardo pure all’appuntamento con lui. Alain era fuori di testa.” A rendere Torino ancor più gloriosa è il brevissimo pellegrinaggio di fronte alla targa che commemora il momento in cui sembra che Nietzsche abbia perso il senno, proprio nel centro della capitale sabauda. Io non ne sapevo nulla, cosa che ho la sensazione che abbia tremendamente alimentato il suo orgoglio di tuttomane inveterato. Non c’è il minimo compiacimento nella sua onnivora ricerca di un’erudizione spiccia, ma è inevitabile che, di quando in quando, la cultura sfaccettata di Geoff Dyer metta in imbarazzo chi gli sta intorno.

Il cibo sembra essere l’altra sua passione. O, quanto meno, avere sempre fame è una costante. E la pizza ha il posto d’onore nella classifica delle sue preferenze. “So tutto della pizza. E la vostra pizza non è come quella schifezza che a New York dicono sia una prelibatezza. Scherzo. Non sulla bontà della vostra pizza. Non sono un esperto di pizza. Di bomboloni invece” dice, addentandone uno alla stazione di Bologna, in attesa di salire sul treno per Roma, “sono un vero esperto. Ci ho persino scritto un libro sopra.”

Il bombolone non sarà stato granché, ma pare essere stato sufficiente appetitoso per stemperare l’irritazione di Dyer di fronte alla proverbiale inefficienza dei mezzi di trasporto italici. Il caso ha voluto, infatti, che il giorno del viaggio da Bologna a Roma fosse quello seguente allo sciopero generale dei taxisti, con ritardi a catena di tutti gli altri mezzi di locomozione, a partire dalle Frecce. Inevitabile, da parte mia, la spiegazione delle motivazioni dello sciopero: una protesta contro Uber. “Capisco perfettamente i taxisti, ma spero proprio che a Londra Uber continui a esistere. I Black Taxi sono costosissimi, ormai improponibili. E i titolari dei taxi sono sempre arrabbiati, di pessimo umore. Anche perché ottenere la licenza, almeno un tempo, era un’impresa. Dovevi superare un esame che ti conferiva un titolo chiamato, comunemente, knowledge, la conoscenza. Insomma, per prendere il brevetto di taxista dovevi conoscere a menadito i nomi di tutte le strade di Londra. È l’unica cosa di cui io abbia ancora nostalgia. La knowledge, la conoscenza.”

Possibile. Però, a stargli a cuore, oltre a scrittura, orologio, cibo e knowledge, c’è altro. Le scarpe. Anche questa è una sorta di ossessione. Per lo meno, un’ossessione per le scarpe da trekking di un marchio italiano che è stata la vera missione del suo tour italico. Sua missione e calvario della ragazza dell’ufficio stampa della sua casa editrice, alla fine assurta al ruolo di vera e propria beata nella personale santeria di Geoff Dyer. Svariate visite ad altrettanti punti vendita di varie città, con inevitabile delusione: se c’era la taglia, mancava il colore, e viceversa. Ma, si è detto, delusione e ostinazione fanno rima. Il finale, dunque, almeno in questo caso, è da vero Libro Cuore. Soddisfatti e rimborsati. Chissà che qualcuno non scorga questo allampanato autore inglese fare jogging a Venice Beach con un paio di scarpe scamosciate blue Limoges nuove fiammanti. L’eventuale avvistatore è pregato di scattare una foto e farla circolare. Perché, come dice lo stesso Dyer, appassionato di fotografia, una foto “è la cristallizzazione di un momento nel tempo, la materializzazione di un’emozione”. Una finzione cosmica, forse?