di Rock Reynolds

“Se qualcuno mi avesse detto, prima della sua uscita, che Io uccido avrebbe venduto un milione di copie (N.d.A. in realtà, cinque milioni), mi sarei preso una settimana di ferie solo per riderci sopra.”sopra.”

Giorgio Faletti ci rideva sopra. Ma neanche tanto. La prima volta che gli parlai, fu lui a chiamarmi sul cellulare in una Milano torrida e stordita per l’estromissione della nazionale italiana di calcio da parte della Corea nella Coppa del Mondo un paio d’ore prima, complice la sciagurata direzione di gara dell’ecuadoregno Romeo.

“Salve, sono un ex-comico di successo” fu l’esordio. “Mi ha dato il suo numero di telefono la Sonzogno (N.d.A. Al tempo, casa editrice del maestro del thriller americano, Jeffery Deaver) e mi domandavo se esista la possibilità di incontrare Deaver, il mio idolo. So che è in giro con lei. Anzi, se non le dispiace, diamoci del tu.”

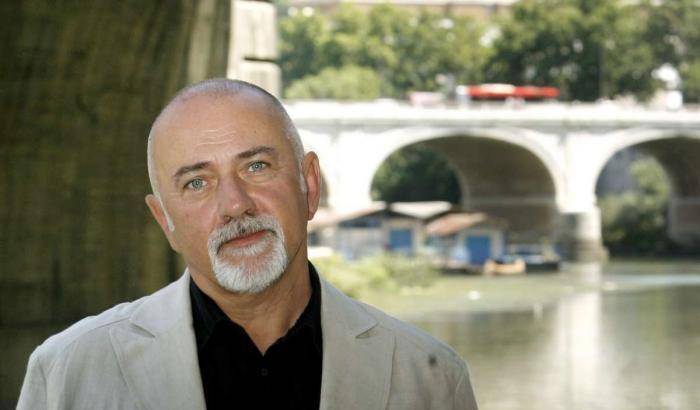

Un ex-comico di successo. Al tempo, in effetti, la televisione si era largamente scordata di uno dei suoi volti più conosciuti e amati e a Giorgio piaceva non poco schermirsi, pur sapendo in cuor suo di essere intellettualmente superiore a molti colleghi e di avere molte frecce al suo arco. Non a caso, quel Jeffery Deaver che fu l’elemento attraverso cui Giorgio e io ci conoscemmo, ha dichiarato in più di un’occasione di considerare Faletti una sorta di uomo del Rinascimento, un personaggio dagli svariati talenti, uno di quelli, insomma, che ti fanno rodere il fegato per la inusitata e poliedrica capacità di svestire i panni dell’attore per assumere quelli del cantautore, per poi, di nuovo, mettersi al volante di un’automobile da rally e, per finire, sedersi al computer e dare alle stampe una serie di bestseller. In fondo, scrittore Giorgio Faletti si è sempre sentito, ben prima che una malattia fulminante lo portasse in punto di morte in un ospedale, il giorno stesso dell’uscita del suo primo romanzo.

Quattro o cinque giorni prima, Giorgio aveva raggiunto il sottoscritto e alcuni amici musicisti in un localino di Milano e, prima di salire sul palco per una versione corale di un classico di Bob Dylan, mi aveva chiesto, con una trepidazione da bambino, “Hai avuto modo di leggere Io uccido?”, di cui mi aveva fatto dono una settimana prima. Già, perché posso dire senza tema di smentite di essere stato uno dei primissimi a leggerlo e ad apprezzarlo. Per stare al gioco, avevo aggrottato la fronte e lo avevo guardato con un cipiglio palesemente costruito, ma sufficiente a far perdere al suo cuore matto un colpo, forse due. “Sì, l’ho letto e…” “E…?” “E mi è piaciuto molto.”

Perché quel romanzo mi piacque sul serio. Senza unirmi al coro un po’ fariseo di chi si accodò a qualche recensione persino esageratamente generosa, pensavo in tutta onestà che Giorgio avesse scritto un bel romanzo, con qualche vizio “di gioventù”, ma pur sempre un bel romanzo. La sua espressione e il suo sorriso avevano rafforzato l’idea del bambino che ha bisogno di rassicurazioni. Era alla sua prima vera prova letteraria e non aveva idea di come sarebbe stata accolta da critica e pubblico. Il timore che qualche benpensante lo stroncasse pesantemente come succede talvolta all’opera prima di un personaggio famoso che si cimenti in un campo non suo era più che presente. Era un fantasma fastidioso, un’ombra incombente. Ma la padronanza dei meccanismi classici del thriller, una notevole empatia con i suoi personaggi e qualche tocco di autentica creatività individuale c’erano e il romanzo si leggeva tutto d’un fiato. O quasi, considerato che era lungo circa settecento pagine.

Qualche giorno dopo la comparsata sul palco del locale milanese, Giorgio avrebbe dovuto tenere la prima o, forse, la seconda presentazione del suo libro in una libreria della mia cittadina e fu la voce rotta dalla commozione di Roberta Bellesini, la sua adorata moglie, ad avvertirmi che Giorgio era in condizioni critiche in un reparto di rianimazione.

Ma quello fu solo l’inizio. Ogni volta che il suo eroe e nostro comune amico Jeffery Deaver veniva in Italia, ci si ritrova come vecchi compagni e si parlava di libri, musica e vita. E si mangiava. E beveva. In almeno un’occasione, al circolo nautico di Gaeta, riuscii persino a tendere un tranello ai due scrittori, facendo trovare due chitarre acustiche sul palco, oltre alla mia, e costringendoli di fatto a un’inattesa (per loro) performance musicale, ancora una volta optando per la sicurezza dei quattro accordi di “Knocking on heaven’s door” di Bob Dylan. Le facce di Giorgio e Jeffery erano lo specchio di un autentico stupore, con una sottotraccia di “questa ce la paghi”.

Non l’ho mai pagata e quel momento resta uno dei più divertenti che io ricordi.

La sera dell’infausta partita Corea-Italia, ci eravamo ritrovati a cena in un bizzarro ristorante milanese e Giorgio mi aveva fatto una sorta di confessione. Perché abbia scelto me come suo confidente resta un arcano. “Sai, anch’io ho scritto un romanzo, un thriller. Dovrebbe uscire in novembre e non so bene cosa attendermi. È una grande scommessa, un investimento su me stesso.” Insomma, una specie di o la va o la spacca. “Mi piacerebbe fartelo leggere e sapere cosa ne pensi.” Come se io fossi stato un’autorità in materia. Non la sono oggi e, di certo, non la ero nel 2003. Ma la richiesta era accorata, sincera. Ricordo di essere andato a trovarlo nel suo appartamento milanese, soprattutto motivato da ciò che mi aveva detto sulla sua piccola ma interessante collezione di chitarre. E ricordo di essermi portato a casa la copia numero 11 del romanzo. Sono certo di essere stato uno dei primissimi a leggerlo e di averlo fatto prima di qualche numero più basso del mio 11. Non mi sembrava un capolavoro, ma quanti libri possiamo dire che siano autentiche perle senza età? Io non ricordo di averne letti negli ultimi vent’anni, a parte qualche classico, naturalmente. Ma Io uccido aveva qualcosa. Aveva parecchie cose, ovviamente.

Il resto della storia, purtroppo, la conosciamo tutti. Oggi Giorgio non c’è più. Restano il ricordo della sua personalità vulcanica e la sua generosa capacità di dedicare un attimo del suo tempo a tutti e di non negarsi a chicchesia, per un autografo oppure per un sorriso.

E poi resta ancora qualcosa che aveva nel cassetto. L’ultimo giorno di sole (Baldini & Castoldi, pagg. 92, euro 13), un’opera a metà tra la fantascienza e il dramma teatrale dal contorno musicale. Insomma, un connubio che non dovrebbe sorprendere chi Giorgio Faletti lo conosce bene. Una giovane donna esplode nella palla infuocata del sole, un momento senza ritorno, una metafora del ciclo insondabile della vita, una visione metafisica di un day after tanto caro alla cinematografia americana e spesso esplorato pure dalla letteratura. Lo stile è diverso, maturo, internazionale. Alcuni elementi visionari e velati di un umorismo nero e di una latente malinconia erano presenti anche in Io uccido. Forse, quel non so che di smargiasso – che una stretta frequentazione professionale della TV inevitabilmente ti lascia dentro – qui si stempera in un fraseggio asciutto, dove ogni singola parola ha un peso, come se l’autore le avesse ponderate individualmente e lungamente prima di metterle sulla carta. Chi passerà direttamente dalle pagine di Io uccido alla lettura de L’ultimo giorno di sole senza soffermarsi su ciò che è narrativamente successo nel frattempo, scoprirà che di Giorgio Faletti è stato capace di distillare il suo stile, rendendolo decisamente meno barocco. Ne L’ultimo giorno di sole, c’è qualcosa che mi fa pensare a Richard Matheson e a George Orwell, e so che Giorgio ne sarebbe orgoglioso. Ma Né Matheson né Orwell avrebbero scritto periodi come questo

“…più di una volta ho pensato che il ricercatore più ricco del mondo sarebbe stato quello capace di mettere a punto una pillola in grado di far dissolvere all’istante anche la più rapace forma di innamoramento. Si dice che il tempo sia in grado di farlo, ma è una terapia lunga, difficile, dolorosa e nemmeno troppo sicura.”

L’ambiente letterario internazionale, soprattutto quello italiano, è governato da un misto di snobismo intellettualoide e di leccaculismo borioso che si fanno schermo di una conveniente patina di bon ton. Osservare fini critici fare salamelecchi – quando non veri e propri inchini sulla carta – di fronte al nuovo fenomeno letterario Giorgio Faletti, all’indomani dello straordinario successo di Io uccido, per poi in segreto assumere espressioni schifate o, addirittura, mettere in discussione l’autentica paternità dell’opera non è mai stato edificante. Chissà come la prenderanno ora che anche il Faletti più “letterario”, il Faletti “filosofo del day after” si è mostrato al mondo.