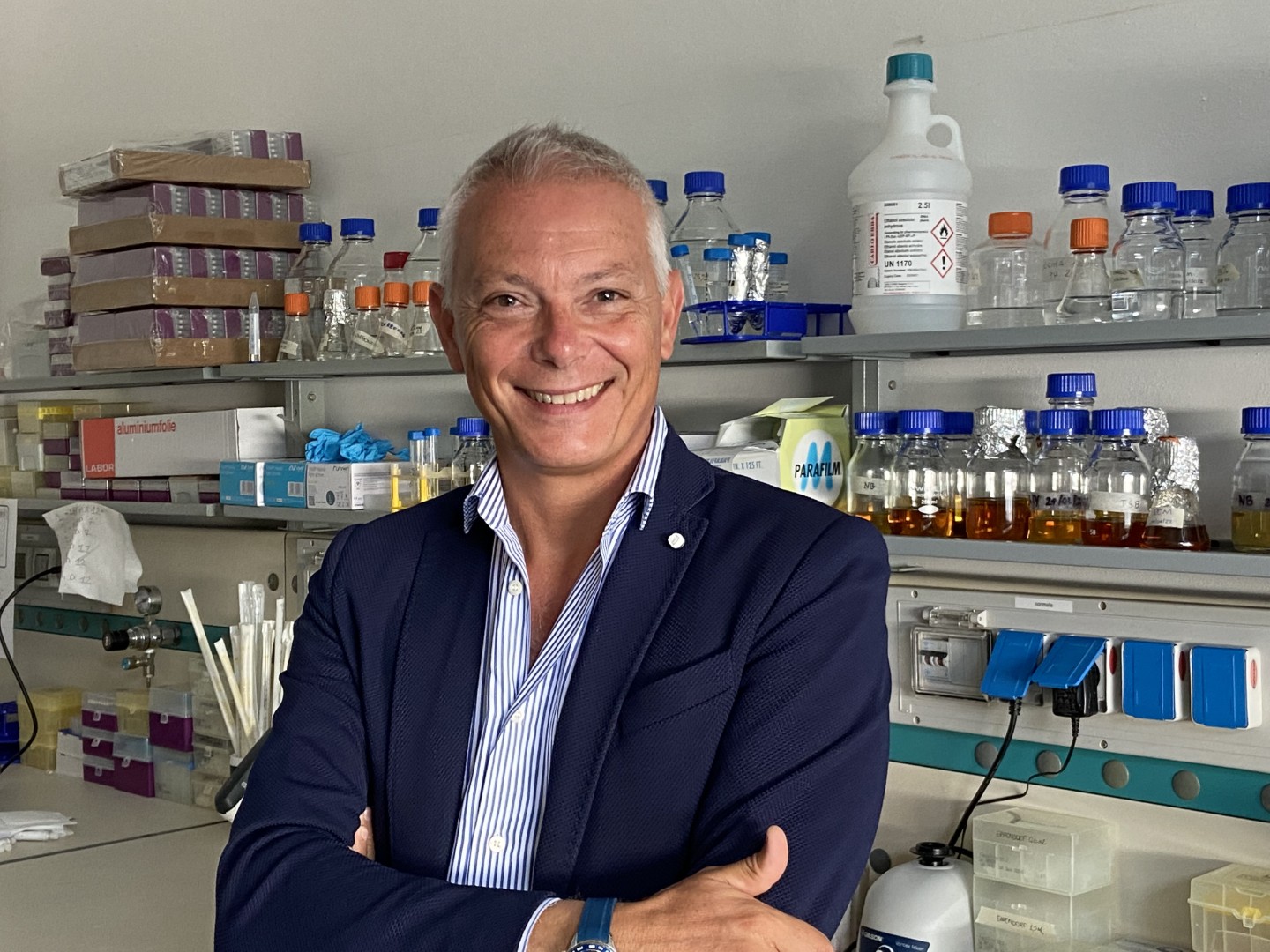

Nei laboratori del Dipartimento di Biotecnologie Mediche dell’Università di Siena nasce un nuovo dispositivo medico per il trattamento della sepsi. Alessandro Pini, che lo dirige, ha guidato un gruppo di ricerca nella messa a punto di un device che si propone di combattere tale condizione, che ancora oggi uccide milioni di persone ogni anno nel mondo.

La sepsi è subdola. Parte da un’infezione, magari banale all’inizio, e poi dilaga trasformandosi in un’infiammazione che travolge l’intero organismo. Il corpo reagisce in modo così violento alla presenza di batteri e delle loro tossine che finisce per danneggiarsi da solo, precipitando verso lo shock settico e, spesso, verso la morte. Le statistiche sono impietose: milioni di persone muoiono ogni anno nel mondo e chi lavora nelle terapie intensive conosce bene questa corsa contro il tempo.

La cartuccia biocompatibile sviluppata a Siena funziona durante la circolazione extracorporea, quella procedura in cui il sangue del paziente viene fatto passare attraverso macchinari esterni prima di tornare nel corpo. All’interno del dispositivo c’è una molecola particolare, isolata proprio nei laboratori senesi, che è stata fissata chimicamente sulla superficie. Questa molecola agisce come una calamita selettiva: cattura batteri, tossine batteriche e contemporaneamente anche i mediatori dell’infiammazione che il corpo produce in eccesso quando l’infezione si scatena.

“Il dispositivo si usa nelle unità di terapia intensiva su pazienti già collegati alla circolazione extracorporea“, spiega Pini. “La cartuccia interviene rimuovendo dal sangue sia gli agenti che innescano la sepsi sia quelle sostanze che, prodotte in modo abnorme dalla reazione del corpo, spingono il paziente verso lo shock settico“. È un approccio che prova a spezzare il circolo vizioso: meno batteri e tossine significa meno infiammazione, meno infiammazione significa maggiori possibilità di sopravvivenza.

Il percorso che ha portato a questo risultato, ora pubblicato sulla rivista internazionale Communications Medicine, è durato circa cinque anni. Giovanni Cappello, assegnista di ricerca finanziato dal PNRR, firma come primo autore l’articolo che documenta tutto il lavoro di costruzione e caratterizzazione del prototipo, testato in vitro ed ex vivo. La collaborazione ha messo insieme l’Università di Siena, il Laboratorio di Patologia Clinica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese e alcune aziende private che hanno intuito le potenzialità del progetto.

Pini inquadra il lavoro in quello che gli addetti ai lavori chiamano ricerca traslazionale, un terreno di confine dove la scienza di base incontra la clinica. “Si tratta di quel processo che parte dall’identificazione di molecole e procedure in laboratorio e arriva fino all’applicazione sull’uomo“, dice. “È un ambito che attira sempre più finanziamenti e investitori perché cerca di rispondere a bisogni medici concreti, sviluppando farmaci e procedure che possano davvero fare la differenza per i pazienti“.

Nei prossimi mesi il dispositivo verrà sperimentato direttamente sui pazienti. Se la sperimentazione clinica darà esiti positivi, si aprirà la strada per la commercializzazione e l’uso diffuso negli ospedali.