Di Arianna Scarselli

Due giornate di studio aperte a tutti, studiosi e cittadini, per riflettere sul genocidio in corso in Palestina e sulle risposte da dare. Abbiamo posto alcune domande all’antropologo e docente presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, Francesco Vacchiano, uno degli organizzatori dell’evento che si svolgerà a Siena nelle giornate di venerdì 11 e sabato 12 aprile presso i locali dell’Università di Siena, polo San Niccolò e la Corte dei Miracoli.

“Di fronte al genocidio”, che cosa dobbiamo aspettarci da queste giornate di studio?

Queste giornate di studio nascono con l’idea di creare uno spazio per la riflessione posizionata, attenta, capace di cogliere la portata drammatica di quanto sta accadendo e al tempo stesso permettere di definire una posizione: non è soltanto studiare, osservare da fuori ma anche tentare di capire come noi in quanto accademiche e accademici, studentesse e studenti e persone più in generale, possiamo e dobbiamo prendere una posizione rispetto a ciò che è in corso, sollecitando poi le istituzioni di cui facciamo parte e la società tutta. È un incontro organizzato da un gruppo di antropologhe e antropologi che si è dato un nome chiaro e orientato: “antropologi per la Palestina”. Ci troviamo tutte e tutti di fronte alla necessità di dare una risposta su quanto sta accadendo ormai da decenni in Palestina. Il nostro lavoro di ricerca, di studio, di contatto con le persone lì e altrove e la conoscenza della storia della regione sono eloquenti: da sempre Israele ha avuto l’intenzione di appropriarsi di tutto il territorio e oggi la realizzazione ad ogni costo di questo progetto ha assunto una modalità genocidaria. Questo non significa che il progetto di Israele fosse genocida fin dall’inizio, ma lo è diventato progressivamente in ragione di una logica suprematista per la quale un gruppo ritiene di avere più diritto di altri di occupare quella terra. Questa logica è peraltro stata la giustificazione di una pulizia etnica iniziata già agli albori dello stato di Israele, nel 1948, e continuata nel tempo.

Perché il dibattito sulla questione palestinese si concentra solo intorno al 7 ottobre ignorando ciò che c’è dietro?

Io l’ho detto, il problema non è il 7 ottobre, il problema nasce molto prima. Se andiamo a osservare il dato storico, il problema comincia con l’intenzione di appropriarsi, in modo esclusivo, di un territorio in cui vive un altro popolo. Tale intenzione prende forma nella seconda metà del XIX secolo attraverso un progetto nazionalista che non tiene conto del diritto di chi vive in Palestina, peraltro convivendo da sempre in un contesto multireligioso. La Dichiarazione Balfour del 1917, ovvero il riconoscimento inglese agli ebrei di acquisire il territorio palestinese, definisce il diritto a – cito – “un focolare nazionale per la razza ebraica” in Palestina (è il linguaggio dell’epoca). Da subito, questa concessione non è considerata sufficiente da parte dei gruppi sionisti, che rivendicano invece un supposto diritto su tutto il territorio della Palestina. Vediamo che tutto quello che si è realizzato nel corso di questi ormai più di cento anni – certamente con dei momenti di accelerazione nel 1948, anno della Nakba e della nascita dello Stato di Israele, e poi nel 1967, con l’occupazione dei Territori – va in questa direzione.

Una convivenza impossibile quella dei palestinesi?

Non possiamo fingere di dimenticare che prima del 7 ottobre i palestinesi vivevano da decenni una condizione di occupazione violentissima, che dava luogo a soprusi quotidiani, che miravano fondamentalmente a spingere le persone all’esasperazione, e, in ultima istanza, ad abbandonare la loro terra e le loro case. Non possiamo non ricordare – è colpevole non farlo – che questa occupazione, prima del 7 ottobre, generava decine, centinaia, di morti palestinesi ogni anno per mano dell’esercito israeliano e dei coloni. Come ho detto, lo scopo era quello di spingere le persone ad abbandonare la loro terra rendendo la vita impossibile: chiudendo le strade con posti di blocco per impedire il movimento fra le città, ostacolando l’accesso al lavoro; distruggendo abitazioni e infrastrutture palestinesi, attaccando e minacciando i cittadini. Non dobbiamo dimenticare che pochi anni fa, nel 2018, e poi anche a seguire, la popolazione di Gaza ha manifestato pacificamente contro la chiusura della Striscia: donne, bambini e anziani si sono recati al confine con Israele per protestare, chiedendo la fine di un blocco che aveva trasformato la Striscia nella più grande prigione a cielo aperto del mondo; per chiedere la possibilità di muoversi, vivere e lavorare (ricordo che, pur trovandosi sul mare, la popolazione di Gaza non ha neppure il diritto di uscire a pesca oltre un limitatissima fascia consentita).

E quale è stata la reazione di Israele alle manifestazioni pacifiche dei palestinesi?

Non possiamo fingere di dimenticare quale è stata la risposta di Israele, che ha spostato l’esercito alla frontiera e ha dato ordine ai cecchini di sparare sui manifestanti pacifici che si trovavano all’interno del territorio di Gaza. Questo è successo pochi anni fa e non possiamo dimenticarlo. Oggi ci troviamo di fronte a una situazione che non fa altro che esacerbare in maniera paradossale quanto già precedentemente accadeva ed è continuato ad accadere quotidianamente per lunghi decenni. Chiunque non sia minimamente informato e che voglia guardare con un minimo di obiettività la situazione ha tutti gli elementi sul piatto, indipendentemente da quello che può essere il giudizio su Hamas, che comunque è un elemento della realtà locale che va considerato.

Durante la giornata di sabato si parlerà di militarizzazione della ricerca e dell’istruzione con il silenziamento dei saperi critici. Quando c’è qualcuno che opprime qualcun altro, l’attacco alla cultura, all’istruzione dell’altro è una necessità per cancellarne l’identità. Perciò, la resistenza nelle e delle università quanto è importante oggi?

La resistenza di tutti noi, insieme al popolo palestinese, è di grandissima importanza. Non possiamo lasciare sole le persone e dobbiamo tentare con ogni mezzo di resistere al massacro. Non possiamo oggi così come non potevamo prima. Le università hanno un ruolo fondamentale: in primis quello di dire la verità, non lasciandosi intimidire da chi vorrebbe che non se ne parlasse, vietando l’uso di certe parole o imponendone delle altre, o che le evidenze non fossero esposte. Questa è la prima questione importante: uscire con parole chiare, parole di verità, fuori dalle aule accademiche. Poi l’università ha un ruolo importante per insegnare a comprendere da un lato la storia e dall’altro il presente e la realtà: è fondamentale per comprendere che la militarizzazione porta sempre in modo quasi necessario alla guerra. È troppo pericoloso lasciare la storia in mano ai politici e ai generali…

Cosa è necessario fare per evitare di lasciare la storia in mani pericolose?

Per costruire la pace bisogna preparare la pace, non armarci, e questo ce lo insegna la storia come ce lo insegnano i nostri studi. Dobbiamo ricordare l’importanza del costruire vie e passaggi là dove ci sono muri e frontiere, lavorare insieme per preparare, strenuamente e cocciutamente, le condizioni di quella giustizia sociale così fondamentale per vivere insieme. Assistiamo oggi al tentativo di affermare nuovamente delle politiche di potenza dettate da logiche suprematiste, ovvero logiche per cui gli interessi di qualcuno sono preponderanti rispetto a quelli degli altri. Dobbiamo opporci risolutamente a queste logiche costruendo pensiero critico e, possibilmente, azione trasformativa. Crediamo fermamente che le condizioni fondamentali per costruire la pace siano il benessere e la giustizia collettiva.

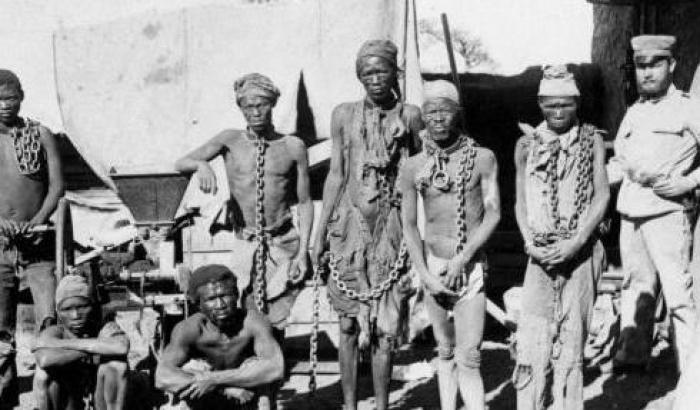

Colonizzazione e sapere, in che modo il pensiero occidentale della supremazia della propria cultura e tradizione ha influito nello sviluppo culturale dei paesi colonizzati?

La colonizzazione stessa è un processo suprematista: l’idea che qualcuno abbia il diritto di appropriarsi di territori in cui vivono altre persone e delle loro risorse è stata storicamente giustificata con retoriche di “civilizzazione”, ovvero con l’idea di portare la civiltà là dove essa non esisterebbe. Si tratta ovviamente di un processo violento che si radica all’interno di una logica di potere che rifiuta di considerare l’altro nella sua dignità complessiva di essere umano alla pari, con il suo sistema di governo, le proprie categorie, il proprio modo di vivere e pensare, e che è certamente – e ovviamente – anche dialettico al suo interno. Questo sta alla base dell’idea di suprematismo: il diritto del più forte che nega la pertinenza del modo di viere e di pensare degli altri. Questa attitudine si ripresenta nelle situazioni belliche che ci ritroviamo ad affrontare e nell’arroganza di chi detiene il potere e tenta di esercitarlo senza contrappesi e restrizioni. Queste sono le manipolazioni che cerchiamo di svelare e a cui vogliamo tentare di rispondere, in un processo che può partire anche dalle università, investendo ovviamente tutte e tutti, nei territori in cui ci muoviamo, in cui facciamo politica, ricerca e attivismo.

Argomenti: Palestina