di Stefano Jacoviello*

*insegna Semiotica della Cultura all’Università di Siena

Napoli è l’unica città italiana che possa vantare un posto di rilievo nella storia della musica occidentale e allo stesso tempo sia ancora affollata di sonorità popolari vive, dirette eredi di quell’universo musicale che dalle pendici del Vesuvio si estendeva fra le strade dei quartieri, invadeva i cortili dei palazzi in cui le classi sociali si stratificavano come i piani messi in circuito da scalinate monumentali fatte per lasciare intravedere ogni spazio di passaggio. Ma fra la genealogia operistica settecentesca e le voci dei vicoli, mai state in contrasto, c’è anche l’imponente tradizione di una canzone napoletana scritta dalle classi colte, capaci di ricollegare l’antichità classica con il Novecento e dipingere il ritratto sentimentale di una cultura che spesso rischia di soccombere sotto una spessa coltre di oleografia.

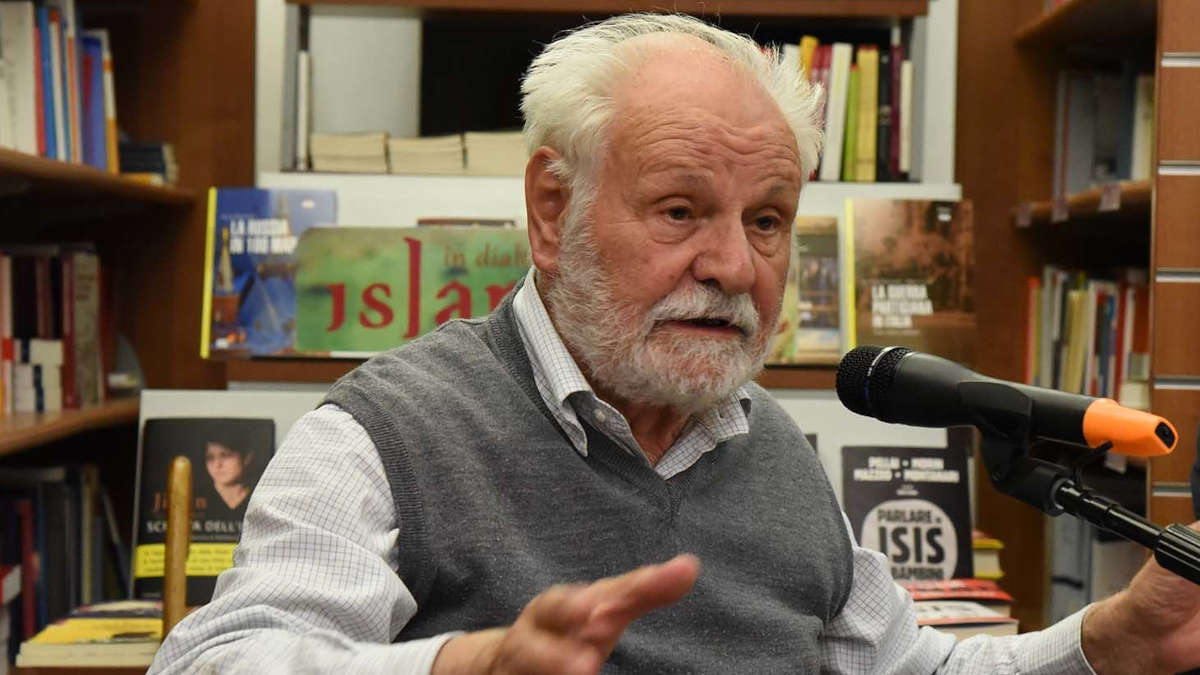

La vita biografica, artistica e intellettuale di Roberto De Simone ha intrecciato tutte queste dimensioni della cultura partenopea, ricucendo ogni possibile frattura con l’estrema naturalità di un uomo nato in una famiglia di artisti e cresciuto inseguendo il sogno di illuminare con l’arte e la curiosità lo spazio fra la maschera e i mille volti di quel sud d’Italia di cui ancora fatichiamo ad accogliere la complessità.

Concertista, compositore, direttore d’orchestra, drammaturgo, regista, musicologo, antropologo, funzionario pubblico e dirigente di istituzioni culturali, De Simone è stato il principale motore di una rinascita dell’identità napoletana negli anni in cui sembrava si potesse accamparne il diritto, dopo le Reginelle, le Maruzzelle e gli Scapricciatielli, fra l’esplosione del boom e l’industrializzazione di Stato. I suoi infaticabili interessi spaziavano dalla ricerca sulle fonti del barocco musicale, fatte emergere come filoni aurei dagli archivi del Conservatorio di San Pietro a Majella – di cui fu allievo e direttore–, alle tradizioni popolari indagate sui sentieri aperti da Ernesto De Martino: ad esempio, insieme ad Annabella Rossi, una delle sodali del padre dell’antropologia italiana, scriverà Carnevale si chiamava Vincenzo (1977).

Con una regia o una creazione originale, De Simone sapeva omaggiare Mozart e Sergio Bruni, Pasolini ed Eleonora De Fonseca Pimentel, senza barriere di generi e domini, con quel piglio intellettuale tipico di alcuni ambienti dell’ultimo terzo del Novecento per cui la validità del pensiero si misura su quanto riesce a incidere sulla trasformazione culturale, che significa immancabilmente politica e sociale. Lo ha fatto senza proclami di piazza, senza celebrare un’epopea personale, ma diventando piuttosto l’ispiratore leggendario e nascosto, come tutti i veri maestri, di nuove generazioni di musicisti, ricercatori e semplici appassionati.

Dopo gli esordi nella musica classica, nel 1967 fonda la Nuova Compagnia di Canto Popolare, cogliendo nell’animo di giovani artisti come Giovanni Mauriello, Eugenio Bennato e Carlo D’Angiò, Peppe Barra e Fausta Vetere, il desiderio di inventare una proposta musicale che si opponesse al regime della popular music anglo-americana e affondasse le radici in un passato di cui si supponeva lo spessore, ma era ancora tutto da ricostruire. Così, a ritmo di tammurriata, la musica “dei giovani” incontrava la ricerca musicologica e andava oltre il folk. Mentre tamburelli, chitarre e mandolini facevano ballare le folle dei raduni “alternativi” e avviavano un processo di riappropriazione della musica campana, le serenate e le villanelle corroboravano l’orgoglio dei più compunti laureati meridionali, finalmente autorizzati a rivendicare contro i pregiudizi della borghesia settentrionale lo splendore degli antenati che ancora brillava negli ori dei presepi napoletani.

E poi venne il teatro musicale, che sembrava proprio voler animare quelle figurine del presepe dando loro una voce attuale capace di far ripiombare il passato dimenticato nella flagranza dell’azione scenica. Nel 1974 i giovani della NCCP furono impiegati ne La Cantata dei Pastori che ridonava al teatro popolare l’originaria funzione rituale spalancandone il mistero al pubblico più ampio, anche quello televisivo: quest’ultimo viene messo di fronte alla visione attraverso lo schermo di una sacra rappresentazione seicentesca, che si fa immediatamente opera settecentesca, e si sviluppa ulteriormente attraverso un montaggio di riprese esterne e interne che con un passo indietro svelano la presenza dei cameraman mentre fuori campo risuonano le voci antiche di un pubblico ormai “morto”, traccia di quel passato con cui i nuovi spettatori, espulsi dal rito e dalle sue credenze, sono chiamati a fare i conti.

La lotta fra le tenebre e la luce che trionfa con l’arrivo del Bambinello nel finale della Cantata prosegue nell’invocazione “Jesce Sole” che introduce La Gatta Cenerentola (1975), forse il suo capolavoro indiscusso. Con quest’opera De Simone prosegue sulla linea dell’estetica neobarocca, costruendo un teatro che è insieme commedia dell’arte, opera, farsa, musical, spettacolo televisivo, che comincia con il frammento medioevale di un’ode al sole, in sé già un manifesto artistico con la sua cantillazione liberamente reinventata, e inanella uno dopo l’altro una serie di numeri memorabili che mescolano le atmosfere scure delle polifonie seicentesche alle armonie di Broadway, passando per le filastrocche come le “Sei Sore” e un grande impiego di stilemi popolareschi presi direttamente dalla musica della strada.

Con il suo teatro De Simone prova a riallacciare mito, storia e memoria, per disegnare apertamente un volto di Napoli che possa ricostituire dalle fondamenta anche i più beceri stereotipi rimescolandoli nel macinino della cultura contemporanea. Ci riesce anche con il più recente Memento/Momento (2013) in cui Nino D’Angelo canta Sergio Bruni accompagnato dall’orchestra barocca della Pietà dei Turchini, il quartetto jazz di Pino Jodice, l’arpa viggianese e una fanfara balcanica.

Il pensiero di De Simone resta impresso nei numerosi libri di cui è autore: studi sulla canzone e sul presepe, saggi sull’opera buffa, su Gesualdo, Pergolesi, Mozart, Paisiello, lavori spesso collaterali alla sua attività artistica di compositore e autore teatrale, fino all’ultimo Dell’Arco. Giovanna d’Arco, Mystère cinematografico per musica (2024) in cui continua a indagare le dinamiche di trasformazione del mito nell’immaginario di massa.

Non so come De Simone reagisse alle farse post-arboriane che invadono le prime e seconde serate in tv, come vedesse i “te piace o’presepe” ridotti a macchietta consolatoria, o cosa pensasse della nuova epica guappa e malavitosa germogliata in maniera incontrollata dalle narrazioni di Saviano. Per fortuna Napoli ha infiniti volti, e uno di questi sicuramente resterà quello che De Simone ha disegnato.