“Usare il cervello. Ciò che la scienza può insegnare alla politica” è un saggio di Gianvito Martino e Marco Pivato appena pubblicato dalla Nave di Teseo (pp. 171, € 16) sulla nostra “scatola delle meraviglie”, come viene definita nella scheda online sul libro. È un testo sulla memoria, sull’intelligenza, sulle emozioni che, come recita il titolo stesso, ha uno spettro di interessi alquanto ampio. Gianvito Martino, medico neurologo, è direttore scientifico dell’Istituto scientifico universitario San Raffaele di Milano e docente di Biologia applicata all’università Vita-Salute del San Raffaele, Pivato è giornalista scientifico, scrittore. Su gentile concessione di Pivato pubblichiamo come estratto due paragrafi dal capitolo finale “Amministrare la polis con la scienza” raccordati dall’autore stesso.

Gianvito Martino e Marco Pivato

La storia ha dimostrato empiricamente che è possibile produrre ricchezza incentivando il lavoro negli spazi della ricerca (tecno)scientifica, che crea conseguenti nuovi mercati. I sociologi della scienza, forti anche di una sterminata letteratura specializzata in tema, sono concordi su questa affermazione e indicano, come prima esperienza che ce lo ha insegnato, il successo del progetto Manhattan, il piano che vinse la scommessa di realizzare la reazione a catena alla base della violenta deflagrazione atomica. Nonostante quell’utilizzo infausto – giustificato, al tempo, dall’urgenza di chiudere una sanguinosa guerra che stava devastando l’Europa e il mondo – la fissione nucleare controllata, negli anni seguenti alla guerra, sosterrà i consumi e il rapido sviluppo industriale dei paesi più avanzati. Il progetto Manhattan, portato a termine nei laboratori di Los Alamos nel New Mexico, impiegò circa 130.000 persone, costando oltre due miliardi di dollari dell’epoca; fu la prima impresa scientifico-tecnologica di una simile portata che coinvolgesse contemporaneamente tecnici, ingegneri, chimici, fisici, militari e politici, oltre a impiegati.

Nello stesso solco si colloca la corsa alla Luna fortemente voluta dal presidente americano John F. Kennedy (1917-1963), con l’aiuto fondamentale dell’ingegnere tedesco Wernher von Braun (1912-1977) – già capo della missilistica tedesca sotto Adolf Hitler, poi fatto prigioniero e riabilitato assieme ad altre menti brillanti dagli alleati vincitori – considerato il padre del programma spaziale americano. Anche se gli scopi precipui di questo progetto erano in primis militari e politici, la corsa alla Luna ha avuto evidenti ricadute anche in ambito scientifico e tecnologico, rimarcando una volta di più la necessaria interdipendenza tra politica e scienza. Il progetto è costato 25 miliardi di dollari, impiegando 60.000 scienziati e 400.000 tra tecnici e dipendenti. Ebbene, secondo i conti della NASA, per ognuno di questi dollari spesi, nel lungo periodo, ne sono rientrati tre. Per non parlare delle decine di migliaia di brevetti e oggetti di uso quotidiano derivanti dalla scommessa lunare.

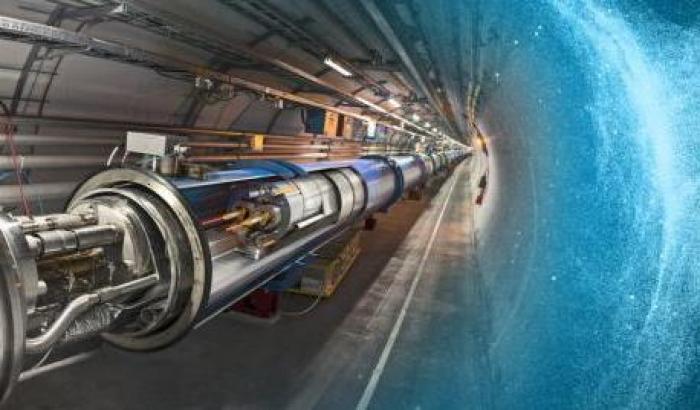

Questo metodo mostra come, dalla metà del secolo scorso, sia mutato il rapporto tra scienza e politica: la figura dello scienziato naturalista che solitario nella sua torre d’avorio scopre e inventa è sostituita da quella dei grandi consorzi, guidati dallo stato che da mecenate si è fatto committente e che utilizza ingenti capitali, sia economici che umani. Il fisico nucleare Alvin Martin Weinberg ha battezzato questo metodo Big Science. È un metodo che, come mostrato, ha avuto molta fortuna e funziona ancora oggi: la Big Science permette esperimenti come se ne fanno al CERN di Ginevra – pensiamo all’acceleratore di particelle LHC, che ci rivela l’intima struttura della materia dandoci strumenti per progettare tecnologia all’avanguardia – o, per esempio, il Progetto Genoma umano, che ha permesso la lettura delle istruzioni contenute in tutti i geni dell’uomo, a beneficio della medicina e di numerose terapie innovative.

Le leggi sul lavoro di per sé non lo creano: per produrre lavoro è necessario un piano industriale, che, come nel caso dei progetti di Big Science, deve per forza contemplare il pubblico e il privato sinergicamente alleati; un piano industriale e competitivo in grado di contribuire con i nostri talenti, imprese o persone che siano, ai grandi consorzi mondiali che fanno tecnologia e non tecnocrazia. Abbiamo già parlato degli indicatori che sostengono questa visione socio-economica. Il governo, manager dell’azienda Italia, dovrebbe andare in questa direzione con un progetto

complessivo che tenda a inserire – necessariamente in base al merito, essendo il contesto internazionale quello con cui ci si confronta – università, ospedali e centri di ricerca nella lista dei propri “fornitori”. L’impresa scientifica non deve essere soltanto impresa privata, ma sempre più impresa pubblica in grado di sostenere con i suoi ritorni il sistema paese.

Pensiamo solo al ruolo che l’impresa pubblica potrebbe avere nel sostentamento del sistema educativo-formativo – architrave di una vera società della conoscenza su cui investire primariamente, come vedremo in seguito – e che oggi non ha: basti considerare che il dottorato di ricerca, titolo che permette al candidato di ambire ai posti chiave nella filiera della produzione scientifica internazionale, spesso non è sufficiente a dare lavoro in Italia. Secondo i rapporti di AlmaLaurea i nostri dottori di ricerca o vengono impiegati all’estero oppure fanno molta fatica a rivendersi in patria. Otto ragazzi su dieci dichiarano che se potessero tornare indietro cambierebbero decisamente strada.

Certo, all’estero i nostri scienziati vanno a ricoprire posizioni importanti e questo ci fa onore. Ma perché non creare condizioni tali per cui i grandi poli scientifici attrattori di cervelli, nonché fonti di reddito, siano edificati in Italia e lì producano ricchezza? In altre parole, perché l’LHC o il supertelescopio ALMA non vengono costruiti da noi? È vero che le nostre aziende lavorano proficuamente con i centri di ricerca stranieri portando in Italia denaro, ma sono innanzitutto le aziende locali ad aggiudicarsi la maggior parte dei bandi e a fare il grosso del fatturato. Se dunque non foraggiamo adeguatamente i già esistenti centri di ricerca sul nostro territorio e non ne finanziamo di nuovi – e questo può farlo opportunamente solo lo stato – rinunciamo a un capitale potenzialmente enorme.

Nel caos delle dottrine politiche che sgomitano per proporre modelli di sviluppo, ci è ben chiaro un concetto: a fare la differenza tra disuguaglianza e miseria e benessere, più che mai nel nuovo secolo, è un livello di istruzione che sia in grado di dominare un progresso tecno-scientifico con caratteristiche comunitarie. Il mondo in cui viviamo è sempre più il prodotto della scienza e della tecnologia, come ampiamente dimostrato dall’avvento dell’età moderna, successivamente al Medioevo, quando è cominciata a emergere la separazione tra magia – o pseudoscienza – e scienza. La storia ci ha comunicato (e continua a farlo) questo messaggio: il futuro si costruisce con la conoscenza. Una politica che non ne tenga conto è fuori dalla storia, quindi fuori dal tempo.

Tale è la politica che non si impegna nella realizzazione di quel binomio tra investimenti in conoscenza e produzione di ricchezza, non come sinonimo di profitto ma come mezzo utile a sua volta per ulteriori investimenti in cure, istruzione e ricerca, creando un circolo virtuoso e rinnovabile.